自動運転の市場規模は?市場動向の調べ方を徹底解説!

自動運転市場は今後の大幅な成長が期待されている注目分野です。主要な自動車メーカーやテクノロジー企業が自動運転技術の開発に注力しており、自動運転技術の進化が、従来の自動車産業に革新をもたらす可能性があります。

今回は、今後ますますの成長が期待される自動運転に関する最新マーケット情報と、その収集方法について、解説していきます!

目次[非表示]

- 1.自動運転の市場規模

- 2.自動運転の市場動向の調べ方は?

- 2.1.インターネット上のオープン情報から調べる

- 2.2.官公庁統計、業界団体情報から調べる

- 2.3.業界専門情報から調べる

- 2.3.1.専門業界誌・調査会社等

- 2.3.2.個別企業情報

- 2.4.市場調査会社に新たに調査を依頼する

- 3.自動運転市場を知るためのおすすめ情報源3選!

- 4.まとめ

- 5.関連記事のご紹介

自動運転の市場規模

自動運転市場の現状のボリューム、ならびに今後の成長の可能性について、富士キメラ総研がプレスリリースを発表しています。

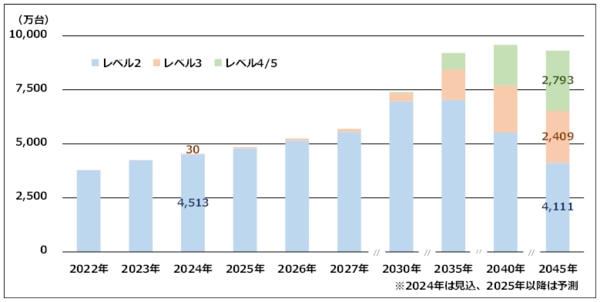

富士キメラ総研の調査によると、世界におけるレベル2自動運転車の生産台数は4,513万台に達しました。法整備や自動運転技術の発展が見込まれる2035年ごろにレベル3自動運転車が普及していくと推測されています。レベル3以上が過半数を占めるようになるのは2045年ごろであると分析されています。

自動運転車レベル2以上の生産台数

出典:富士キメラ総研 プレスリリース 『2024年 自動運転・AIカー市場の将来展望』まとまる 2024/8/9発表 第24075号

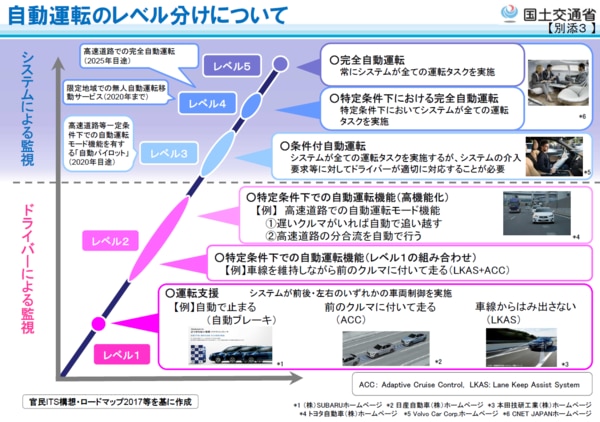

なお、自動運転車のレベルについては、SAE(Society of Automotive Engineers、米国自動車技術者協会)によって定義がされており、国土交通省によって以下の資料のように整理されています。大きな区分として、ドライバーの監視が中心か、システムによる監視が中心かによって、分類されています。

▼マーケティング情報の収集テクニックは下記の資料でも解説しています。

自動運転の市場動向の調べ方は?

次に、自動運転の市場動向や主要プレイヤー情報、今後の市場予測情報を、自分で収集する場合にどんな方法があるのか?について解説します。

自動運転のマーケット情報を調べる方法としては、①インターネット上のオープン情報から調べる、②統計情報から調べる、③専門業界情報から調べる、④市場調査会社に新規調査を依頼する、の4つの方法があります。

インターネット上のオープン情報から調べる

Googleなどのウェブブラウザで「自動運転 市場規模」、「自動運転 業界動向」などのキーワードで検索すると、多くの記事情報がヒットします。この記事情報を辿っていくと、市場調査レポートの発行元が発表しているプレスリリースや、国や業界団体、シンクタンクが発表している無料の調査報告書が見つかります。これらの情報を見ることで大きな潮流はどなたでも把握できると思います。

官公庁統計、業界団体情報から調べる

信頼できる情報源としては、第一に国の統計があげられます。その次に業界の企業が加盟している業界団体の情報です。該当の統計があれば、そこで市場規模の情報が入手できます。

インターネット等で、自動運転や、ADASなどのキーワードで業界団体や関連の官公庁サイトを探し、統計情報があるかを確認、その中に自動運転の情報があるかを調べます。

官公庁統計

自動運転市場は今まさに研究開発中の領域で、まだそこまで一般化していないこともあり、政府統計の情報は限られているのが現状です。なお、経産省と国交省が主催して「自動走行ビジネス検討会」が2015年に設立され、自動運転社会の実現に向けた議論が進められてきました。そのため、審議会の動向をチェックすることをお勧めします。

現在、この取り組みはモビリティDX戦略・モビリティDX検討会へと発展し、自動運転技術に加えて、SDV(Software Defined Vehicle)やデータ活用などを含めたモビリティDX(デジタルトランスフォーメーション)の戦略策定が議論されています。

業界団体

自動運転関係の業界団体はいくつかありますが、注目としては「MONETコンソーシアム」があります。こちらはトヨタとソフトバンクの合弁会社が立ち上げた団体で、自動運転を始めとした様々なモビリティイノベーションを実現することを目的にしています。

もう一つの注目団体としてJR東日本が2017年に立ち上げた「モビリティ変革コンソーシアム」も見ておくべきでしょう。企業だけでなく大学など120を超える団体が集まり、未来の公共交通についてオープンイノベーションを創出しようとしております。すでに、自動運転バスの実証実験なども行われています。2023年3月に活動を終了しましたが、現在は「WaaS協創コンソーシアム」という名称で、勉強会やフォーラムを開催しております。

業界専門情報から調べる

専門業界誌・調査会社等

「自動運転 新聞」、「自動運転 雑誌」などで検索をし、出てくる業界専門誌のサイトなどから情報を入手するという方法もあります。

自動運転に関係するニュースは、大注目キーワードですので様々な新聞・雑誌で特集など組まれていますが、有力業界新聞としては、「日刊自動車新聞」があります。

また、調査会社としては自動車業界を専門としている総合技研などの調査データが充実しています。

個別企業情報

話題になっている企業のサイトや、決算発表情報の内容を確認すると、有用な情報が記載されていることもあります。やはりトヨタやホンダといった自動車メーカー企業がこの業界をリードしているので、これらのサイトなどをチェックすると、業界の課題、新技術の開発、決算見通しなどの情報もわかります。決算予報や、中期経営計画なども公開されていますので、予測を考える上での有益な参考情報となります。

また、注目企業としては、自動運転システムを開発しているスタートアップ「ティアフォー」です。世界初のオープンソースの自動運転OS「Autoware」は世界500社以上に採用されており、自動運転のOSとしては世界トップシェアを誇っています。今後、さらなる自動運転の普及に向けて成長を続けていく企業ですので、自動運転の動向を読むうえでは欠かせない企業となります。

市場調査会社に新たに調査を依頼する

先にご紹介した方法で期待する情報にたどり着くことができなかった場合、また、情報量が多く、取りまとめることが難しい場合、市場調査会社に依頼をするという方法もあります。公開情報を幅広く集めて、整理・分析するということに加え、有益な情報を保有する業界関係者・有識者等を探索し、インタビューを通してオリジナルな情報を収集し報告する形式をとっており、より深い情報を取得したいといった場合に有効な手段になります。

▼市場調査にお困りならMDB ⇒資料ダウンロードはこちら

自動運転市場を知るためのおすすめ情報源3選!

弊社が運営するマーケティング・データ・バンク(MDB)でも、メンバー企業様から自動運転市場に関する調査相談を数多くいただいております。ここでは、弊社の情報コンサルタントが厳選した「自動運転」に関するおすすめ情報源を3つご紹介します!

2024 自動運転・AIカー市場の将来展望

富士キメラ総研 2024.7

市場規模の調べ方でご紹介した、富士キメラ総研の調査レポートです。世界の自動運転車の市場をレベル別、エリア別で調査されています。生産台数の情報としてご紹介しましたが、そのほか自動運転の制御製品であるステアバイワイヤシステムや、セーフティ関連製品であるミリ波レーダー、コックピット製品など、製品別の市場環境も調査されています。

2024年版 自動運転システムの現状と将来予測

総合技研 2024.2

自動運転システムの最新市場動向や関連企業の開発状況を詳述されています。自動運転技術の導入過程や各メーカーの開発コンセプト、関連部品市場の動向など、多岐にわたる情報が網羅されており、自動運転ビジネスを検討する方々にとって、戦略立案に役立つ貴重なデータが調査されています。

マテリアルフロー 2024年3月号 レベル4時代の自動運転&ラストマイル

流通研究社 2024.3

調査レポートに加え、産業動向を押さえるためには業界誌を確認することも重要です。本誌では、レベル4技術の進展に伴う自動運転とラストマイル配送の最新事情が特集されています。ドローンの有人地帯での目視外飛行や、自動車のドライバーフリー運転など、陸空の無人化技術の実用化に向けた取り組みを詳述されており、次世代の物流のあり方が見えてくる内容になっています。

まとめ

今回は、自動運転の市場動向の調べ方について解説しました。日本国内のみならず、全世界的に市場拡大、技術発展しているこの市場は、今後ますます目が離せなくなっており、情報収集の重要性が増してきています。

弊社マーケティング・データ・バンク(MDB)にも関連資料は豊富に取り揃えていますので、もっと詳しく調べたい方や、有益な情報源を知りたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。MDBメンバー企業の方はすぐに調査をご相談いただくことも可能です。

▼市場調査にお困りならMDB ⇒サービス資料ダウンロード【無料】はこちら